早在20世纪90年代,德国便成立车载电源论坛,成员有大众、奥迪、宝马、欧宝和保时捷等汽车公司。该机构提出了14V/42V双电压供电系统的规范草案。另外,福特公司与麻省理工学院电发起组织了MIT/7.业联盟,成员包括通用、戴姆勒一奔驰、宝马、雷诺、西门子、博世、摩托罗拉、德尔福等知名汽车商、零部件商及电子电讯商。该组织主要研究14V/42V双电压供电系统对汽车电器与电子设备的影响及实现方法。美国汽车工程学会(SAE)也专门成立了双/高电压车辆电子系统委员会。

目前,42V电气系统结构已经得到了国际汽车工业界的认可,并已在一些车辆上被采用,如沃尔沃公司的$80和福特公司的混合动力车Explorer。

2 运行模式

在新的电气系统中,有两种实施方案:一种是全车42V单一电压方案;另一种是42V/14V双电压方案5。

2.1 单一电压运行模式

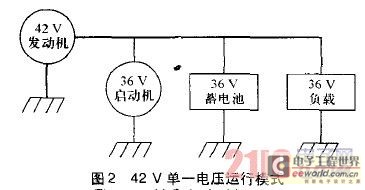

42V电气系统的单一电压方案如图2所示:

42V单一电压会对目前的汽车零配件制造商造成大冲击,因此推广有一定困难。

2.2 42V/14V双电压运行模式

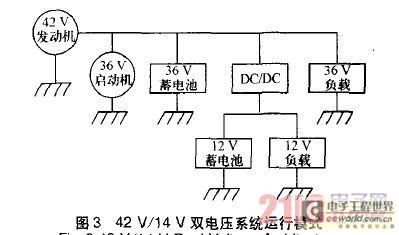

由于42V电源系统涉及到的产品技术改造的范围太广,因此反对电压升级的声音也不少,尤其是配件供应商,因为产品改造必将增大他们的成本因此,作为过渡阶段的42V/14V双电压系统的方案,正被越来越多的人所关注。

双电压系统对现有汽车零部件商的冲击较小,因此汽车业倾向于这种方案。如图3所示的双电压系统,需要有一个DC/DC转换器将42V电压转换成l4V电压,因而需要2个蓄电池(12V和36V)。

而只有当大量的部件都适应42V车用电源的时候,才能大批量生产纯42V的车用电源。

双电压系统将汽车电器与电控装置根据耗电量的大小分为两组,传统的中小功率用电器为一组,如灯具、仪表、电动雨刷等采用14V电源供电;而大功率用电器如发动机控制单元、加热、电动悬架等电器则直接采用42V的电源供电。交流发电机经整流调压后得到42V电压供给高功率负载并对36V蓄电池充电,而42V电压经DC/DC变换器之后为l4V电气系统供电。

3 稀土永磁发电机的设计

12V提升到42V供电系统的转变给汽车电器元件也带来了较大变革,如新型葺电池、启动机、发电机等。42V汽车电源系统主要有42V发电机、36V蓄电池和DC/DC直流交换器组成。36V蓄电池可由三节12V蓄电池串连而成,DC/DC直流交换器也已有许多机构进行开发。

当前主要有3种发电机可供选择:

1)永磁发电机。

永磁电机具有很高的能量转化效率和可靠性。

2)有刷硅整流发电机。

目前汽车使用的大部分是有刷硅整流发电机,但是该机带有碳刷滑环装置,碳刷容易磨损,寿命短,故障率高。

3)无刷硅整流发电机。

它维护简便,可靠性高,但该机增加了磁场气隙,漏磁大,材料利用率低,成本高。

目前稀土永磁材料已经具备了较高的性价比,现代电力电子技术也为研制出斩波式的电子稳压器奠定了基础。因此,利用稀土永磁材料和现代电力电子元件研制出结构简单、发电效率高、寿命长的42V稀土永磁发电机具有较高的研究价值和广阔的推广前景。

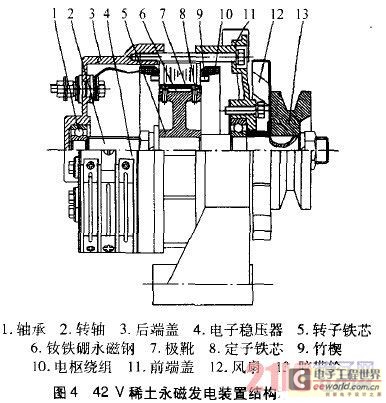

设计的钕铁硼永磁发电装置结构示意图如图4所示,还研制了三相半控桥整流稳压电路(图5)。该电路由三相半控桥整流电路、电压信号取样电路和触发电路组成。当发电机输出电压低于目标稳压值时,电子稳压器为三相整流输出。当发电机输出电压高于目标稳压值时,电压信号取样电路自动使三相半控桥整流电路瞬时断开,降低输出电医当发电机输出电压再低于目标稳压值时,三相半控桥整流电路再恢复工作,周而复始。